Die Idee, den Meeresboden zu besiedeln, klingt futuristisch, birgt aber bereits jetzt Zündstoff für internationale Konflikte. Wer darf die Ressourcen abbauen?

Wem gehört das Land unter dem Meer? Diese Fragen sind juristisch komplex und politisch brisant. Die steigende Nachfrage nach Rohstoffen und die technologischen Fortschritte machen die Tiefsee immer attraktiver, gleichzeitig wächst die Sorge um die empfindlichen Ökosysteme dort unten.

Spannungen zwischen Nationen, die um die Vorherrschaft in diesem neuen Grenzbereich konkurrieren, sind vorprogrammiert. Und was bedeutet das für kleinere Staaten ohne die finanziellen Mittel oder die Technologie, um mitzuhalten?

Die Debatte ist in vollem Gange und die Antworten sind alles andere als einfach. Unten im Artikel werden wir uns das genauer ansehen!

Das Tiefsee-Rennen: Ein Wettlauf um Ressourcen und Einfluss

Die neuen Goldgräberzeiten auf dem Meeresgrund

Technologischer Fortschritt als Türöffner

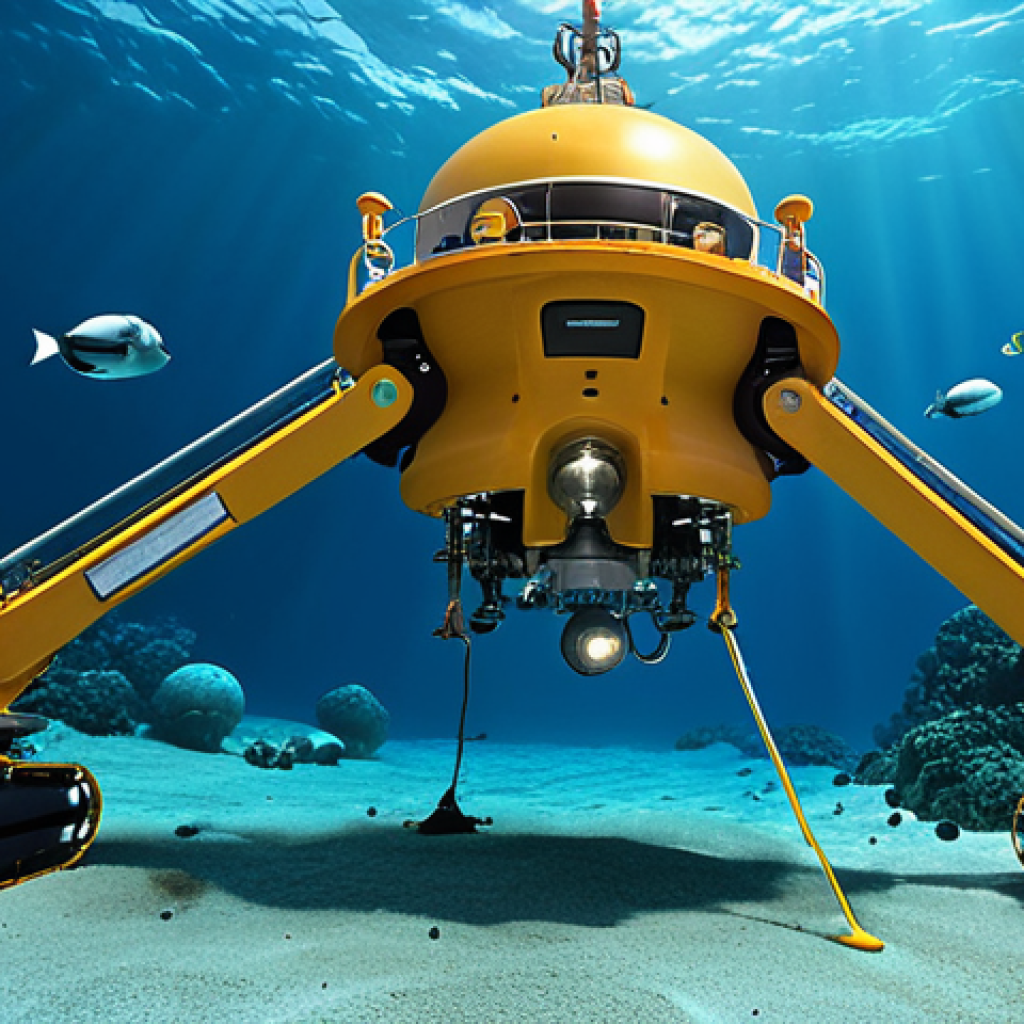

Der technologische Fortschritt in der Tiefseeforschung und -förderung ist ein entscheidender Faktor für die zunehmende Attraktivität des Meeresbodens. Autonome Unterwasserfahrzeuge (AUVs) und ferngesteuerte Fahrzeuge (ROVs) ermöglichen detaillierte Erkundungen und Kartierungen des Meeresbodens. Diese Technologien liefern hochauflösende Bilder und Daten über die Topographie, die geologische Beschaffenheit und die Verbreitung von Rohstoffen. Fortschritte in der Materialwissenschaft und der Ingenieurtechnik haben zudem den Bau von robusten und zuverlässigen Geräten ermöglicht, die den extremen Bedingungen in der Tiefsee standhalten. Dazu gehören Hochdruckpumpen, Spezialbohrer und Unterwasserroboter, die für den Abbau von Manganknollen, Kobaltkrusten und Massivsulfiden eingesetzt werden können. Die Entwicklung von umweltschonenden Abbautechniken steht ebenfalls im Fokus der Forschung, um die Auswirkungen auf die empfindlichen Ökosysteme zu minimieren. Allerdings sind diese Technologien noch teuer und in der Entwicklung, was den Zugang zum Meeresboden für kleinere Akteure erschwert und die Dominanz der großen Industrienationen und Unternehmen weiter verstärkt. Die Frage, wer diese Technologien kontrolliert und wie sie eingesetzt werden, ist daher von zentraler Bedeutung für die zukünftige Gestaltung der Tiefseeaktivitäten.

Die Rolle der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA)

Rohstoffhunger und geopolitische Interessen

Seltene Erden und strategische Metalle vom Meeresgrund

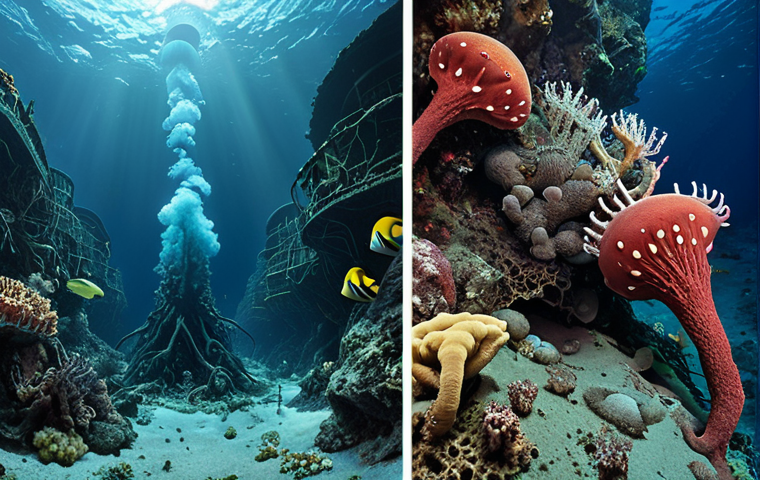

Der wachsende Bedarf an seltenen Erden und strategischen Metallen, die für die Produktion von Smartphones, Batterien und anderen Hightech-Produkten unerlässlich sind, treibt die Suche nach neuen Rohstoffquellen voran. Der Meeresboden birgt riesige Vorkommen dieser wertvollen Metalle, die in Manganknollen, Kobaltkrusten und Massivsulfiden enthalten sind. Manganknollen, die wie Kartoffeln auf dem Meeresboden liegen, sind reich an Mangan, Nickel, Kupfer und Kobalt. Kobaltkrusten, die sich auf den Flanken von Unterwasserbergen bilden, enthalten Kobalt, Titan, Nickel und seltene Erden. Massivsulfide, die an hydrothermalen Quellen entstehen, sind reich an Kupfer, Zink, Blei, Gold und Silber. Der Abbau dieser Rohstoffe könnte die Abhängigkeit von wenigen Lieferländern verringern und die Versorgungssicherheit erhöhen. Allerdings ist der Abbau auch mit erheblichen Umweltrisiken verbunden, da er die empfindlichen Ökosysteme der Tiefsee zerstören und Schadstoffe freisetzen kann. Die Frage, wie diese Rohstoffe nachhaltig und verantwortungsvoll abgebaut werden können, ist daher von entscheidender Bedeutung. Die Entwicklung von umweltschonenden Abbautechniken und die Festlegung strenger Umweltstandards sind unerlässlich, um die negativen Auswirkungen auf die Meeresumwelt zu minimieren.

Die Tiefsee als neues Schlachtfeld geopolitischer Rivalitäten

Umweltschutz versus Ressourcenausbeutung

Die Verletzlichkeit der Tiefsee-Ökosysteme

Die Tiefsee ist eine der artenreichsten und vielfältigsten Lebensräume der Erde. Sie beherbergt eine Vielzahl von einzigartigen und spezialisierten Arten, die an die extremen Bedingungen angepasst sind. Viele dieser Arten sind noch unbekannt und unerforscht. Die Tiefsee-Ökosysteme sind jedoch äußerst empfindlich und anfällig für Störungen. Der Abbau von Rohstoffen kann die Lebensräume zerstören, die Nahrungsnetze beeinträchtigen und die Artenvielfalt reduzieren. Sedimentwolken, die durch den Abbau entstehen, können sich über weite Gebiete ausbreiten und die Filterorganismen ersticken. Lärm und Vibrationen können die Kommunikation und das Verhalten der Tiere stören. Die Freisetzung von Schadstoffen kann die Wasserqualität verschlechtern und die Gesundheit der Organismen beeinträchtigen. Die langfristigen Auswirkungen des Tiefseebergbaus auf die Umwelt sind noch weitgehend unbekannt. Es besteht die Gefahr, dass irreversible Schäden entstehen, die das Gleichgewicht der Ökosysteme langfristig stören. Daher ist es unerlässlich, vor Beginn des Abbaus umfassende Umweltverträglichkeitsprüfungen durchzuführen und strenge Umweltstandards festzulegen. Die Entwicklung von umweltschonenden Abbautechniken und die Einrichtung von Schutzgebieten sind weitere wichtige Maßnahmen, um die Tiefsee-Ökosysteme zu schützen.

Auswirkungen auf die Artenvielfalt

Gefahr durch Sedimentwolken

Nachhaltiger Abbau: Utopie oder Realität?

Die Rolle von Wissenschaft und Forschung

Erforschung der Tiefsee: Ein Wettlauf gegen die Zeit

Die Erforschung der Tiefsee ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Je mehr wir über die Ökosysteme und die Ressourcen des Meeresbodens wissen, desto besser können wir die Risiken und Chancen des Tiefseebergbaus einschätzen. Wissenschaftliche Expeditionen und Forschungsprogramme liefern wichtige Erkenntnisse über die Artenvielfalt, die geologischen Prozesse und die chemischen Zusammensetzungen des Meeresbodens. Diese Erkenntnisse sind unerlässlich, um fundierte Entscheidungen über die Nutzung und den Schutz der Tiefsee zu treffen. Die Entwicklung neuer Technologien und Methoden ermöglicht es, die Tiefsee effizienter und schonender zu erforschen. Autonome Unterwasserfahrzeuge (AUVs) und ferngesteuerte Fahrzeuge (ROVs) können detaillierte Kartierungen und Probenahmen durchführen. Sensoren und Messgeräte liefern Daten über die Wasserqualität, die Temperatur und den Druck. Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Regierungen und Industrie ist entscheidend, um die Forschung voranzutreiben und die Ergebnisse zu verbreiten. Die Einrichtung von Forschungsstationen und Observatorien in der Tiefsee könnte die kontinuierliche Überwachung der Umwelt ermöglichen und die Auswirkungen des Tiefseebergbaus besser verstehen.

Internationale Forschungsprojekte

Technologische Innovationen in der Tiefseeforschung

Wissenschaftliche Erkenntnisse als Entscheidungsgrundlage

Internationale Abkommen und rechtliche Rahmenbedingungen

Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNCLOS)

Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNCLOS) ist das wichtigste internationale Abkommen, das die Rechte und Pflichten der Staaten in Bezug auf die Meere und Ozeane regelt. Es legt die Grenzen der Hoheitsgewässer, der ausschließlichen Wirtschaftszonen und des Festlandsockels fest. Es regelt auch die Nutzung der Hohen See und des Meeresbodens außerhalb der nationalen Gerichtsbarkeit. Das Übereinkommen sieht vor, dass die Ressourcen des Meeresbodens außerhalb der nationalen Gerichtsbarkeit, die sogenannte “Zone”, dem gemeinsamen Erbe der Menschheit gehören. Die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA) ist die Organisation, die von den UN-Mitgliedstaaten gegründet wurde, um die Verwaltung und die Nutzung der Ressourcen der Zone zu regeln. Die ISA hat die Aufgabe, die Exploration und den Abbau von Rohstoffen zu lizenzieren und zu überwachen, die Umwelt zu schützen und die gerechte Verteilung der Gewinne zu gewährleisten. Allerdings ist die Umsetzung des Übereinkommens und die Arbeit der ISA nicht unumstritten. Kritiker bemängeln, dass die ISA zu wenig Transparenz und Beteiligung der Zivilgesellschaft bietet und dass die Umweltstandards nicht ausreichend sind. Die Frage, wie das Übereinkommen an die neuen Herausforderungen des Tiefseebergbaus angepasst werden kann, ist daher von zentraler Bedeutung.

Die Rolle der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA)

Kritik am UNCLOS und der ISA

Die Zukunft der Tiefsee-Governance

| Aspekt | Aktuelle Situation | Herausforderungen | Zukunftsperspektiven |

|---|---|---|---|

| Ressourcenausbeutung | Exploration und Abbau von Manganknollen, Kobaltkrusten und Massivsulfiden | Umweltauswirkungen, Technologietransfer, gerechte Verteilung der Gewinne | Nachhaltiger Abbau, strenge Umweltstandards, transparente Lizenzverfahren |

| Umweltschutz | Schutzgebiete, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Überwachung der Ökosysteme | Unzureichende Kenntnisse über die Tiefsee-Ökosysteme, fehlende Durchsetzung von Umweltstandards | Erweiterung der Schutzgebiete, verbesserte Umweltüberwachung, Entwicklung umweltschonender Technologien |

| Governance | Internationale Meeresbodenbehörde (ISA), Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) | Transparenz, Beteiligung der Zivilgesellschaft, Anpassung an neue Herausforderungen | Reform der ISA, Stärkung der internationalen Zusammenarbeit, Einbeziehung der Zivilgesellschaft |

| Technologie | Autonome Unterwasserfahrzeuge (AUVs), ferngesteuerte Fahrzeuge (ROVs), Spezialbohrer | Hohe Kosten, Umweltauswirkungen, Technologietransfer | Entwicklung umweltschonender Technologien, Förderung des Technologietransfers,Open-Source-Ansätze |

Die ethische Dimension der Tiefsee-Nutzung

Das Gemeingutprinzip: Wem gehört die Tiefsee?

Die Tiefsee und ihre Ressourcen werden von vielen als Gemeingut der Menschheit betrachtet. Dieses Prinzip besagt, dass die Ressourcen allen Menschen zugänglich sein sollten und dass die Gewinne aus ihrer Nutzung gerecht verteilt werden sollten. Allerdings ist die Umsetzung dieses Prinzips in der Praxis schwierig. Die großen Industrienationen und Unternehmen haben aufgrund ihrer finanziellen und technologischen Ressourcen einen Vorteil bei der Nutzung der Tiefsee. Die Entwicklungsländer und die Zivilgesellschaft haben oft nur begrenzten Zugang zu Informationen und Entscheidungsprozessen. Die Frage, wie das Gemeingutprinzip in der Tiefsee-Governance verwirklicht werden kann, ist daher von zentraler Bedeutung. Die ISA hat die Aufgabe, die gerechte Verteilung der Gewinne zu gewährleisten, aber es ist unklar, wie dies in der Praxis geschehen soll. Die Einrichtung eines Fonds, der die Gewinne aus dem Tiefseebergbau für die Entwicklungsländer verwendet, könnte eine Möglichkeit sein. Die Förderung der Beteiligung der Zivilgesellschaft und die Gewährleistung von Transparenz sind weitere wichtige Schritte, um das Gemeingutprinzip zu stärken.

Die Rolle der Entwicklungsländer

Transparenz und Beteiligung der Zivilgesellschaft

Die Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen

Fazit: Ein Balanceakt zwischen Fortschritt und Schutz

글을 마치며

Das Rennen um die Tiefsee ist in vollem Gange. Es gilt, einen verantwortungsvollen Weg zu finden, der sowohl den Rohstoffhunger der Welt stillt als auch die einzigartigen Ökosysteme der Tiefsee schützt. Nur durch internationale Zusammenarbeit, strenge Umweltstandards und kontinuierliche Forschung kann ein nachhaltiger Abbau gelingen, der die Tiefsee auch für zukünftige Generationen bewahrt. Es ist ein Balanceakt, der höchste Aufmerksamkeit und Sorgfalt erfordert.

Wissenswertes für Entdecker

1. Wusstest du, dass Manganknollen bis zu 10 Millionen Jahre brauchen, um zu wachsen? Sie wachsen etwa so langsam wie Fingernägel!

2. Die Tiefsee ist der grösste Lebensraum der Erde, aber weniger als 1% davon wurde bisher erforscht. Stell dir vor, was es noch alles zu entdecken gibt!

3. Einige Tiefseetiere können ohne Sonnenlicht leben, weil sie Energie aus chemischen Prozessen am Meeresboden gewinnen. Das nennt man Chemosynthese.

4. Die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA) hat ihren Sitz in Kingston, Jamaika, und überwacht die Tiefseeaktivitäten im internationalen Gewässer.

5. Forscher arbeiten an umweltschonenden Abbautechniken, die weniger Sediment aufwirbeln und die Tiefsee-Ökosysteme weniger belasten. Es bleibt spannend!

Wichtige Erkenntnisse

Die Tiefsee birgt wertvolle Rohstoffe, deren Abbau jedoch erhebliche Umweltrisiken birgt.

Internationale Abkommen und strenge Umweltstandards sind entscheidend, um die Tiefsee zu schützen.

Wissenschaftliche Forschung und technologische Innovationen spielen eine Schlüsselrolle für einen nachhaltigen Umgang mit der Tiefsee.

Die Frage, wem die Tiefsee gehört und wie ihre Ressourcen genutzt werden sollen, ist eine ethische Herausforderung, die eine gerechte und transparente Lösung erfordert.

Es liegt in unserer Verantwortung, die Tiefsee für zukünftige Generationen zu bewahren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) 📖

F: reisetzung von Sedimentwolken, die die Nahrungsketten beeinträchtigen, und die Lärmbelästigung durch die Bergbaugeräte sind nur einige der möglichen Folgen.

A: ußerdem ist es extrem schwierig, die langfristigen Auswirkungen auf die Tiefseefauna und -flora abzuschätzen, da diese Ökosysteme noch weitgehend unerforscht sind.

Q3: Welche rechtlichen Rahmenbedingungen regeln die Nutzung der Tiefsee und wer ist dafür zuständig? A3: Die Nutzung der Tiefsee wird durch das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNCLOS) geregelt.

Die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA) ist für die Verwaltung der mineralischen Ressourcen in der Tiefsee außerhalb der nationalen Hoheitsgebiete zuständig.

Die ISA vergibt Lizenzen für die Exploration und den Abbau von Rohstoffen und soll dabei sicherstellen, dass die Umwelt geschützt und die Vorteile des Tiefseebergbaus gerecht verteilt werden.

Allerdings gibt es immer noch viele ungeklärte Fragen und Kontroversen bezüglich der Auslegung und Umsetzung der bestehenden Regelungen.

📚 Referenzen

Wikipedia Enzyklopädie

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과